フライボール時代を生き抜く

打撃に革命が起きる

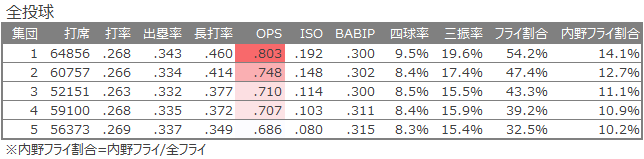

「フライボール革命」という単語を最近ずいぶんとよく見かけるようになった。打者はフライ性の打球を打つことが成功への近道だという理論が提唱され、それに倣うように多くの打者がフライボールヒッターを志向している。言うまでもなくこの現象は野球データ解析の本場MLBで始まり、彼らの昨シーズンの年間総本塁打数は史上最多の6105本に及んだ。

海を渡った日本人投手もその影響を強く受けている。ダルビッシュ有、田中将大ともに昨シーズンは被本塁打のキャリアワーストを更新した。全てがフライボール革命の影響とは言えないが、投手にとって過酷な環境になっていることは間違いないだろう。

そして、例によってこの文化は日本球界にも着実に浸透してきている。柳田悠岐に代表されるように、何人かの打者がフライ性の打球を増やすことを目標に掲げ、スイングの軌道を変えたり、ボールの下側を捉える意識を高めたりしている。最近では、打球にバックスピンをかける技術を体得するための新たな練習器具も話題になった。近いうちに、NPBにもフライボール全盛の時代が到来する可能性は十分にある。

投手の対抗策を考える

これは投手にとってみればある種の死活問題だ。2011年の低反発球導入の際に多くの打者が著しく成績を下げたように、プレーする環境が変われば成績に影響が出る。ボールの問題と違って、フライボール革命は打者の競技レベル向上とも言えるため第三者目線では歓迎すべきだが、その環境の変化に適応できない投手もきっと出てくるだろう。

では、投手や彼らを指導するコーチ、また球団の戦略部門はフライボール時代の到来に向けてどう備えればいいのだろうか。

――この記事の続きは「BASEBALL GATE」でご覧ください。