選球眼を得点で評価する

ボール球を振らない=選球眼が良い、とは限らない

野球の試合を見ていると、打者に対して、「なぜそんなボール球に手を出すのか」と言いたくなることはしばしばあるだろう。同時に、「なぜ今の甘い球に手を出さないのか」と思うこともよくあるはずだ。一般的に選球眼というと、四球の数やボール球をスイングした割合などで評価されることが多いが、ストライクゾーンの甘い球を見逃さずに打ちに行けるかどうかも、選球眼の一部といえるのではないだろうか。

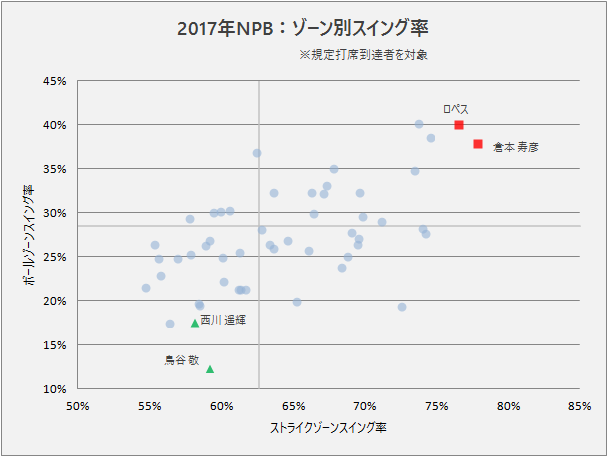

上のグラフは、今季の規定打席到達者を対象に、各打者のストライクゾーンのスイング率とボールゾーンのスイング率を散布図にしたものだ。右側ほどストライクゾーンの球を振り、上側ほどボール球を振っていることを示す。これを見ると、例えばロペス、倉本のDeNA勢はどちらのゾーンも積極的に振る打者、鳥谷(阪神)や西川(日本ハム)はどちらのゾーンもあまり振らない打者ということになる。

冒頭でも述べたように、ボールゾーンに手を出すことがプラスに受け止められることは少なく、一般的には、鳥谷はロペスよりも選球眼が優れている、という評価になる。だが、その一方で鳥谷はストライクゾーンのボールを40%以上見逃す打者でもある。この中には、打ちごろの甘い球もきっと含まれているだろう。本来であれば打てるはずの球を打たなかった、というマイナスの評価も平等に行われる必要がある。

――この記事の続きは「BASEBALL GATE」でご覧ください。